7/12(水)〜7/15(土)、3日間仕事のお休みをもらって、フィリピンのマニラ、セント・トーマス大学で開催されたRAP(Reading Association of the Philippines フィリピン読書学会)とILA(International Literacy Association 国際リテラシー学会)の共催カンファレンスに行ってきた。今日は、この3日間の振り返りエントリ。

そもそもなんで僕が海外の学会に行ったかというと、筑駒時代から僕の定期的に僕の授業に来てくださる筑波大学の勝田光先生がこの学会で発表をされたから。発表内容は、二年前の風越学園での僕の「読書家の時間」の、個別自由読書と『時をさまようタック』のブッククラブ(下記エントリ参照)だった。

で、僕も便乗して実践者兼共同発表者(co-presenter)として参加させてもらったわけ。2019年のニューオーリンズのILA(国際リテラシー学会)のカンファレンス参加もそうだけど(下記エントリ参照)、国際学会の参加は、なかなか一介の国語教師にできることではないので、これは本当にありがたい。勝田先生のような方に自分の授業に興味を持ってもらえた幸運を、このエントリを書きながらあらためて噛み締めている。

2019年の国際リテラシー学会の記録

自分の発表のふりかえり

学会にも色々とあるようで、3日間にわたる今回のRAPのカンファレンスは全体講演(Plenary)が多く、僕が「学会」と聞いてイメージする、分科会に分かれるParallel Presentation 形式は、半日だけだった。僕は勝田先生の CREATING READERS’ COMMUNITIES THROUGH THE READING WORKSHOP IN THE JAPANESE LANGUAGE CLASSROOM という発表にご一緒させてもらった。全体のリサーチの概要や結果は勝田先生が、授業の様子は僕が話す分担である。あまり口頭発表の練習の時間がなくて、事前打ち合わせで指摘してもらえた発音の修正もできなかったのだけど、それでもまあ、発表は無難に終わったと思う。日本から来たのが僕たちと新潟大学の足立幸子先生だけだったこともあってか、聞き手にも興味を持ってもらい、幾つも質問をいただいた。

で、残念ながら、と書くべきだろう。発表は英語でできたものの、質問には勝田先生の翻訳の助けを借りつつ答えた。本当は自分の言葉で答えたかったけど、今の自分は、英語だと思っていることの半分も言えない自覚がある。ただ、「子どもに薦める本をどう選ぶのか」「読むのが苦手な子への対処法は」など、今思えば事前に想定できた質問もあったので、それについては事前に準備すれば答えられたはず。つまりは、準備不足だった。

事前に想定できなかった質問としては、「あなたの情熱はどこから来るのか」と聞かれたのが面白かった。よほど僕がpassionateに見えたのかな。それに対してすぐに思い浮かんだのは「読むことと書くことが好きだから」という答え。やはり自分の関心は子どもよりも、読むことや書くことそのものにあるようだ。

今回の発表は、総じて勝田先生にとても助けていただいたものの、特に質疑応答は実践者の僕でなければ答えられないものばかりだったので、少し役には立てたと思う。また、2019年のILAはポスターセッション形式だが、今回はもう少し多い(といっても15人程度か)聴衆を同時に相手にしてのプレゼンテーションだったので、その経験を積めたのもよかったかな。

全体講演で面白かった話題は…

全体講演(Plenary)のセッションは、とても興味深い話題もあればそうでないものもあって、後者は英語力もあってほとんど聴けなかった。一番面白かったのは、Jason Tabinas氏による、フィリピンの子どもや大人に本を届けようとするThe Book Nookプロジェクトの報告だ。

概要はこちらの記事を読んでもらうのが良いが、BOOK NOOKとは、フィリピン全土の、とりわけ本の環境が貧しい地域に、フィリピン語の本を読むスペースを作るプロジェクトだ。2021年に始まり、現在3年目。ルソン島に32、ビザヤ諸島に18、ミンダナオ島に38の拠点を持ち、今も拡大中だ。地域の民設図書館的なものだが、単に本を読むだけでなく、書くことやアートのワークショップも開催しており、コミュニティの核となる意識もあるようだ。

講演では、このBook Nookプロジェクトの3年間の歩みや成果、課題、そしてこれからの展望が語られていた。個人的に印象深かったのは、このプロジェクトに関わる人たちの情熱に心打たれたことももちろんある。しかし同時に、こういう「読むことに関する学校外の取り組み」が、学会の全体講演の場で取り上げられたことも、日本の学会(具体的には日本国語教育学会や全国大学国語教育学会)ではなかなかないような気がして、それが印象深かったのだ。もともと、読むことの熟達が学校の中で収まるわけがないことを考えたら、日本の国語系の学会でも、いわゆる大学研究者や教育関係者以外に焦点を当てた分科会やシンポジウムなどがあっても良いのではないか、と思った。

もう一つ面白かった講演は、RAPの元会長の Rizalina C. Labada氏による Models of Science of Reading. これも研究というよりは、読むことの理論的モデルの変遷を、Gough and Tunmerの Decoding, Reading, and Reading Disability (1986)から始まって、Hollis Scarboroughの The Rope Model(2001)、そしてNell DukeのActive View Model を経て、Timothy Shanahan の Three reading Improvement Wheelsまでを扱ったものだ。この4つのモデルを選んだ根拠は、どうもティモシー・シャナハン自身にあるようで(こちらの記事参照)、その意味でも内容はRizaさん独自の整理というよりシャナハンの主張の紹介に近いのだろう。ただ、それでも勉強不足の僕にはこういう「紹介」がありがたい。なお、次に書くようにこの内容についてRizaさんご本人とやりとりしたのだが、こちらは、僕の英語力不足もあって悔いが残った。

RAP理事メンバーとの交流

今回、僕は勝田先生のお相伴にあずかる形で、滞在中のほとんどの時間をRAPの理事メンバーの方々とご一緒させてもらった。 結果的に朝から晩まで自由時間があまりない、ほぼ学会のみのマニラ滞在だったのだけど、その分、フィリピンのリテラシー教育を支える皆さんのパワフルな仕事ぶりとホスピタリティに触れることができて、貴重な経験ができた。

ただ、一番印象に残ったのは、Models of Science of Readingの講演をしたRizaさんとのやりとりだ。ILA(国際リテラシー学会)の理事も務める彼女はティモシー・シャナハンの熱心な信奉者のようで、その立場から、フォニックスの重要性とか、教師の直接教授(direct instruction)を授業で20分はするように、とか、僕にかなり具体的な助言をしてくれた。

まあ、それはそれでありがたいのだけど、やり取りの中で、「自分は自然な文脈でたくさん読む中で学んでいくことにシンパシーがある」と言ったのがまずかったのかもしれない。Rizaさんは僕を、かつてのReading Warにおけるホール・ランゲージ派の人だと思ったようで、まあ大雑把な区分で言えばそれは正しいので文句ないのだけど、「エビデンスのない過去の実践を考えなしにしている人」っぽく扱われてしまったのが心外だった。その後、「脳には読み書きを司る遺伝子がないこと」「直接教授の効果の高さにエビデンスがあること」などについて、懇々と諭されることになってしまったのである。

こういう時、自分に複雑な内容を話す英語力がないことがいささか悔しい。僕だってそんなことは知った上で、それでも魅力を感じてライティング&リーディング・ワークショップをやっているので、たとえ過去の実践者と見られようが、「あなたのいうことはわかるんだけどその上で…」と、自分の考えを丁寧に伝えてみたかった。もちろん、それでRizaさんが僕に説得されるとは思えないけど、それでもだ。

学会で発表するってどういうこと?

とまあ、色々な経験をしたこの学会だけど、これからの自分に繋がることで言うと、帰りの飛行機の中で、自分にとっての「学会で発表すること」の意味を考えてしまった。(以下、読み直したら結果的にすごく長くなってしまったのだが、あえてそのままにする)

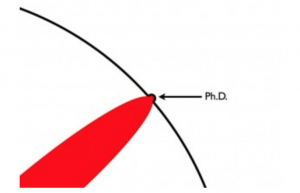

かつての筑駒時代の自分は、今よりも「研究的実践者」を目指していたし、なにしろ当時は周囲の先輩教員のキャリアが「そのまま筑駒で定年退職をするか、もしくは大学に移るか」だったので、ずっと筑駒にいるのでなければ大学に移るのが現実的な将来の選択肢だった。それに、僕はもともと子どもよりも国語の授業が、教えることよりも自分が問いを立てて学んだり研究したりすることが好きなタイプである。エクセターに留学したときにも教授法ではなくてPh.Dに繋がる教育研究のコース( MSc Educational Reaserch)を選んだのも、そういう好みを反映している。だから、留学から戻ってきた後に、風越ではなく研究の方面を目指す将来も、おそらくはあり得たと思う。

しかし、風越学園にいる今は、かなり自分の状況が異なる。筑駒と違う環境や年齢の子どもたちを相手にする中で、教師としての自分がそれまではできなかった経験をしている手応えや面白さは間違いなく感じている。一方で、筑駒時代にあった、研究へのモチベーションや利便性に繋がる様々な環境(文献へのアクセスの良さとか、それを読む時間とか)は失われてしまった。英語文献ももうずいぶん読んでいないし、英語のレッスンもしていないので、下手になる一方だ。普段は全く英語を使わないし、英語文献を読む余裕もないので、努力するモチベーションも持てはない。

だから、今の自分は、実践研究をするとか、それを学会で発表するとかとは、実際にも精神的にも遠い距離ができてしまった。そのことをどう自分で受け止め、整理したら良いのだろう、とふと思う。

別に研究とか実践論文の形でなくても、自分の実践についてブログに書いたり、あるいは対外的に書く機会を頂いたりすることはあるのだから、それで良いではないかという考えもある。7月にはLAFTという勉強会で自分の実践史を話す機会をいただいたし、先日刊行されたばかりの『授業づくりネットワーク』にも原稿を書いた。

この先も、夏の日本国語教育学会(こちらは『中高生のための文章読本』を題材に読書教育について)と秋の全国大学国語教育学会の公開講座(こちらは物語の創作について)で、それぞれ自分の実践を話す予定がある。こうやって自分の実践について書いたり話したりする場をいただけること自体、一介の実践者としてはとてもありがたいことだ。それだけで十分だという考え方もあるだろう。

しかし一方で、依頼されたものではなく、自分で自分の授業について実践論文を書いて投稿したり、学会の自由研究発表に自分で決断して申し込んで発表をしたりする機会がない。それをどう考えるかだ。

依頼されて、求めに応じてしゃべるって、結局は安全圏で気持ちよくしゃべってるだけだ。自分の実践についてもっと客観的にデータを集めて、批判を浴びる緊張する場に身を置いて発表する必要があるんじゃないか…。そんな思いもある。

同時に、やはり「研究」そのものが持つ魅力もある。これまでの巨人の肩に乗せてもらいつつ、自分にできる小さなリサーチクエスチョンを立てて、それを解明しようとする。ほんのちょっとだけ、人類の知に貢献する。それはとてもエキサイティングで楽しいことだ。エクセター大学で聞いた下記エントリの、ロマンチックな話がよみがえる。

11月の信州大学、行こうかな…

ちょうどというか、次の全国大学国語教育学会は、会場が信州大学だった。間に合うなら自由研究発表にエントリーできたらと心は揺れたが、現実的問題としてはリサーチクエスチョンもなければデータコレクションもしてないので、今の自分の実践について発表しようがない。単に「こんなことをしました」という報告だけでは、研究にも何もならないのだから、仕方がない。

そういえば、まだ20代後半から30代のはじめ、国語教育の学会に行き出した頃のことを思い出す。あの頃の自分は、典型的な視野の狭い思い上がりで、自分では何もやってないくせに、年長の現職教員の方の発表を聞いては、それが研究として全然なってないことに対して、内心で厳しい評価をしていた。単に「こんなことしました」の事例報告や、それに事前事後のアンケートを加えただけで「研究」とか言われてもなあ、と思っていた。

でも、今にして思うと、もしかしてその年長の現職教員の方も、今の僕と同じような状況だったのかもしれない。つまり、ちゃんと準備をしてまともな「研究」の形にする時間的余裕も力量もない。でも、自分の行き届かなさを承知の上で、それでも学会という場に足を運び、自分から批判されに行くことを、選んだのかもしれない。実際のところはわからないが、もしそうだとしたら、それは勇気のある、立派なことだと思う。

マニラの学会の振り返りをするつもりが、最後は話がマニラの学会から関係ないところに飛んでしまった。でも、今回の学会発表は、今の自分にとって学会発表ってなんだっけ?と考え出すきっかけになった。このエントリを読んでわかるように、まだ何も整理されていないし、答えが見出せているわけでもない。でも、この秋(11月)の全国大学国語教育学会の信州大会には、2日間とも顔を出して、おそらく自分で発表はできないにせよ、久しぶりに色々な人の発表を聞いてこようと思う。何かそこで、また自分のモチベーションに繋がることが生まれるかもしれない。ということで、少し早いけど、遠方の方、11月の信州大学でお会いしましょう。

[ad#ad_inside]

![[読書]『日本語学』2019年3月号特集「『書けない』生徒が増えている」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2019/03/スクリーンショット-2019-03-08-18.07.01-50x50.png)