不定期連載になっているプロセス・アプローチの連載、5回目(実質4回目)の今回は、邦訳されているライティング・ワークショップ関連本だとなかなか表立っては出てこない、このアプローチへの批判を正面から取り上げたい。

[ad#ad_inside]どんな批判があるの?

そもそもプロセス・アプローチにはどんな批判があるのだろうか?ライティング・プロセス・ムーブメント全盛の1986年、Applebee(1986)がその名もずばりProblems in Process approachという論文を書いているのでまずはそれを参照しよう。

Applebee(1986)のプロセス・アプローチ批判はわりと辛辣で、以下のようなものだ。

- 実際どの程度受け入れられているのか? → そもそも実態としてはそんなに広まっていない

- 受け入れられた時に、どの程度実際にやるべきことをできているのか?→ 実際にはできていない。時間がかかるし、他の教えるべき要素が教えられなくなる

- 実際にどの程度の効果を上げているのか? →Hillock(1984)はメタ分析で効果を認めているけれども、同じ結果を違うようにも解釈できるため「プロセス」とは何か、「プロセスに基づいて教える」というのがどういうことかの再概念化が必要である

このApplebee(1986)の批判を視野に入れつつ、これまでの先行研究から主だった批判をざっとさらってみたい。おおよそ目に止まる批判は次のようなものだ。

- そもそも「良いプロセス」とは何か?

- 本当に効果があるか怪しいのでは?

- 書くプロセス全体を経験させることに無理があるのでは?

- 教師によって効果が左右されすぎるのでは?

以下、この順に見ていきたい。

そもそも「良いプロセス」とは何なのか?

このうち、最初の「そもそも良いプロセスとは何なのか」という問いは、Applebeeの「プロセスの再概念化が必要」という指摘とも関係する、最も原理的な問いと言える。プロセス・アプローチの眼目は「良いプロダクトよりも良いプロセスを持つ書き手に育てる」ことにあるのだが、良いプロセスとは結局のところ良いプロダクトを生み出すプロセスのことではないのか、プロセスを評価することはできるのだろうか、という問いが出されているのだ( Ivanič, 2004)。

この辺はプロセス・アプローチの実践者でも立場が微妙に異なる点である。例えば、アトウェルやアンダーソンなどの著名な実践者は、生徒を育てる目標を”lifelong writer”に置いていて(Anderson, 2005; Atwell, 2014)、一つ一つの作文の質に必ずしもこだわらない。しかし、こうした長期的教育目標は効果を立証しようがないため、「それって結局本当に力を伸ばしてるの?」という疑問にもつながってしまう。そのため、「品質管理」的な意味で、そもそもプロダクト重視の手法であるルーブリックを用いるプロセス・アプローチの実践者もいるのだが、これもどうしても根っこの発想が違うので批判の対象になっていたりする(Wilson, 2006)。

この件については、僕は「プロセスかプロダクトか」という二元論に陥ることを避け、考えすぎないのが一番だと思う。なるほど、良いプロセスを持つ書き手なら、おそらく良いプロダクトを書くことが多いだろう。しかしそれは絶対ではない。いくつもの作品を書いたり、新しいジャンルや書き方に挑戦したりする過程で、ある特定の作品に失敗することも当然ある。むしろそのような経験をしていくのも、良い書き手が成長する中に含まれる「良いプロセス」である。原理主義はやめよう。

本当に効果があるか怪しい?

本当に効果があるか怪しいというのはもっともな批判で、実際に初期のプロセス・アプローチの研究者たちの研究は怪しかったのである。その辺の詳細はこの連載の前回の下記エントリに書いた。

現在では、プロセス・アプローチの効果は概ね認められているが、全体としては効果がありそうだけど、一体どの部分が効果的なのかはよく分からない、というあたりの評価に落ち着いている(Graham, MacArthur & Fitzgerald, 2013)。これだとちょっと微妙に感じる人もいるかもしれない。

ただ、こうした研究結果とは別に個人的な手応えを書くと、効果は感じられる。一回だけではだめで、やり続けると、あるところで急にレベルアップしたように感じる時が来る。大事なのは継続。そして何より生徒が自分で題材を選んで書いてきたものを読むのは楽しい。この「楽しさ」が僕にとっては大きな原動力である。

書くプロセス全体を経験させることに無理がある

この批判は、下記エントリで書いた「プロセス・アプローチの2つの流れ」の対立と大いに関係がある。詳しくはこちらを。

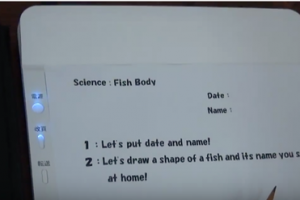

プロセス・アプローチの代表格であるライティング・ワークショップは、「本物の作家の経験を教室に持ち込む」ことを目指した教師たちの実践運動だったのだが、作文の認知モデルの研究者たちの立場では、これは生徒の発達段階を無視した良くない教え方、ということになるのだ。

現在の作文研究では、文章を書くことが色々な認知的負荷をもたらす複雑な営みであることがわかっていて(下記エントリも参照)、生徒が処理できる程度の認知的負荷に分割したり、あるいは生徒のメタ認知を強化するアクティビティを行ったりすることが提唱されている。特に、個人的印象ではアメリカの先生ってこういうアクティビティ好きが多そうなイメージ。

僕は今のところアトウェルの考えの影響を受けてこの種のアクティビティはやってないんだけど、これは単に好みと時間の問題。まあ気が向いたらやってみてもいいかな?くらいには思っている。

教師の負担が重い?

教師にライティング・プロセスへの理解が必要

プロセス・アプローチの効果に絡んで重要なのは、教師による効果の違いが大きいとされていることだ(Graham & Perin, 2007)。特に、ナショナル・ライティング・プロジェクトの研修の有無が効果を左右することから、教師自身が書く経験をして、書くことの本質について経験に裏付けられた理解を持たないと、単に形だけなぞって効果のない実践になってしまう可能性がある。

プロセスを指導する大変さ

ということで、僕も認めざるをえないのは、このプロセス・アプローチを頑張ろうとすればするほど教師の負担は重くなるということだ。実は、1980年代頃までのプロセス・アプローチは、それまでの指導法との対立構図を鮮明にするあまり「ファシリテーターとしての教師像」を強調しすぎたきらいがある。そのため「プロセス・アプローチの教師は教えない」というイメージが広まっていた(下記エントリ参照)。

しかし、今では教師が直接教えることの効果が認められているし、実際にアトウェルの授業などでは相当しっかり生徒を教えている。個々の文脈に沿って教えているので、一斉指導の場面が少ないだけである。教師はまず、自分で書いて書くプロセスについて経験することが求められる。そして、生徒の進行状況を(不十分ではあっても)把握して、プロセスに対して指導を入れていく。これはやってみるとなかなか大変なのだ。生徒のプロセスをその都度チェックするために持ち帰りの仕事も発生する。

「本場」アメリカでも…

「本場」アメリカでも、プロセス・アプローチの代表的指導法であるライティング・ワークショップで教えることが決まっている州もあるらしいが(ニューヨーク在住の友人情報)、それでも全国的に見たらライティング・ワークショップをやっている教師は少数派のようだ。アトウェルの学校を訪問した時に集まった見学仲間はみな熱心な先生揃いだったが、彼らはみな自分たちの学校では圧倒的少数派だという。ある先生は言っていた。「私は生徒にとってベストだと思っている。だが、教師にとっては負担が大きいから、みんなやりたがらない」。どうやらアメリカでも、プロセス・アプローチは「やる気のある先生向け」の方法であるらしい。

これに加えて、日本の中学・高校では、たいていの学級が30人以上で複数学級を持つ事情もあるし、国語科教室がない学校がほとんどである(教師が毎回異なる教室に行かねばならない)。こう言う事情を考えた時に、この実践を「誰でもできて、楽に効果が上がる」なんてことは僕は口が裂けても言えない。ええ、負担は重いと思います。

適当でいいからやってみよう

こう書くとなんだかとてもハードルの高い大変な実践のようだが、僕ら平凡な教師にできるのは、とにかく生徒と一緒に書いてみる、ということだ。もしプロセス・アプローチに興味を持つ先生がいたら、僕は本当になんでもいいから、生徒と一緒にまず書いてみることを進める。そうやって生徒と一緒に、書くことの苦しさや楽しさ、人に読んでもらう時の緊張感や落ち着かない気持ちを味わうことが、とっても大事。それが嫌なら、僕みたいに日記や備忘録系ブログを書くのでもいいと思いますよ。プラス感情マイナス感情を含めた「書き手としての感覚」を教師が持っていることが、プロセス・アプローチではとても大事だと思う。

40人規模の学級であれば、授業はある程度「やらせっぱなし」になるのもやむをえない。改善しようとしたらきりがないけど、思い切って、給料分以上に頑張るのはやめよう。無理をしてやめるよりは、不十分ではあっても持続する方が何倍も良い。僕はこと作文教育に関しては好んで苦労をするタイプだが、それは単に僕の趣味であって、これを他の同業者に押し付けようという気は毛頭ない。生徒が書くことの力をつけるには、何よりも書く経験をたくさんすることが大切。そのためには、教師がまず自分で書くことを楽しみ、笑顔で授業を持続することが第一である。

![[読書]今月はお仕事系以外もノンフィクションの月!2024年7月の読書](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/02/book-2388213_1920-50x50.jpg)