久しぶりに苅谷夏子の『評伝 大村はま』を再読した。最初に読んでから、もう8年がたっていた。そして、8年たっても、大村はまは、かつてと変わらず、途方もなく徹底していて、真の意味でプロフェッショナルで、僕にはちょっと近寄りがたい存在だった。思わず居住まいを正したくなる、そんな本。読んでない国語の先生は、お勧めですよ。

[ad#ad_inside]大村はまとナンシー・アトウェル

国語教育界に燦然と輝くこの伝説的教師の取り組みを、今さら再訪しようと思ったのには訳がある。この秋、大村はまの系譜に連なる先生の授業を見学させていただき、とても強い感銘を受けた。そして、今年度は、授業のない研修日にできるだけこの人の教室に通び、学ぼうと決めた。

面白いことに、この先生の言葉の端々に、ナンシー・アトウェルの言葉と同じものを感じる。そういえば、僕がアトウェルを読み始めた時に思ったのも「アメリカにも大村はまみたいな人がいるんだなあ」だった。アトウェルに「出会ってしまった」(これは恋愛みたいなもので、どっちが良いとか、そういう話ではないのです)僕はアトウェルに私淑したのだけど、今、大村はまをちゃんと読み直す時がきていることなのかもしれない。そう思ったのだ。

相変わらず厳しい大村はま

再読しても大村はまの印象は変わらない。ことばの力を育てることに徹底的にこだわり、私生活を犠牲にしてまで教材準備をし、同僚にも自分と同じプロとしての覚悟を求め、それゆえに周囲からは煙たがられる。校長からも出て行ってくれと追い出される。彼女が晩年、新聞社のインタビューに、

国語教育の問題点はと聞かれれば、教師に力がなく、考えが甘く、勉強しないこと、それがすべてではないでしょうか。教科書をつまらないと思いながら、それを乗り越えようとさえ思わない。それどころか、教師用の指導書に、ここで読ませなさい、ここでこんなテストをしなさい、とまで指図されながら、それにすがりつこうとする先生がいっぱいいる。自分自身が伸びたいと思わない教師が、どうして子どもを成長させられますか。

とも答えていて、これだもん、敵を作るよなあ、とも苦笑してしまった。この本には、最初は大村はまに好意的で、その実績にも尊敬の念を持ちながら、次第に彼女を疎んじていく先生たちが複数出てくるのだけど、間違いなく僕もそっちの側だと思う。大村はまは、「彼女の考え方に共感はできるけど、彼女ほどには頑張れない、ほどほどに頑張りやの先生」を味方にするのが下手だった。真似するなら、丸ごと全部、自分と同じレベルで真似しないと許せなかった人なのだ。

問いかけだけでない、教師の手立て

ただ、彼女が作文教育や読書教育でやろうとしていることの一端は、僕も8年間の経験を積んできただけに、前よりもより具体的に見えるようになってきた。特に、作文の書き出しを教師が与えてやる話は、今の僕にはとても興味深い。以前読んだ時は、「教師が書き出しを与えてやるのは、誘導になるのではないか」と思っていたのだけど、カンファランスの質を高めたいと思っている今は、「これも生徒を支える方法としてありなのかもしれない」と思うようになった。

単に個別に問いかけるだけでなく、生徒が実際に書き出せるように足場がけをするやり方を、はまは捜真女学院時代に教わった川島治子先生の作文指導から受け継いだのだろう。はまは、川島先生の作文指導について次のように評している。

ただ問いを出して考えさせるのは、これはまたらくですけれど。問いというのはやはり答えを求められていますから、重荷ですね。そういう重荷を背負わせないで、しかもじいっと、気の散りやすい少女時代のふわふわした人を十分も捉えておくのですから、これはとても優れたこと、ありがたいことだと思います。そして、これは直接の指導者でこそできることであると思います。

僕もカンファランスでは、基本的に生徒に「問いかける」ことが多い。しかし、問うことが必ずしも良い結果を生むとは限らない。問われることで、その問いの重さに詰まって、思考がストップしてしまう生徒がいるのを、僕もたくさん見てきた。そういう生徒には、考えを深めるために、「例えばこんな書き出しはどう?」と与えてやるのも、良いのかもしれない。その生徒が、これなら書きたくなるような一行を。そこから書き始められれば、それで良し。「この一行は違う」と生徒が思えば、それが生徒自身が書く第一歩になる。大事なのは、背中をそっと押してやることだ。生徒が「自分で書いた」と思えるくらいに、そっと。

問題は、「この生徒が書きたくなる一行」を書けるほどに教師が個々の生徒を理解し、かつ、「この一行は違う」と生徒が教師に言える関係性を築いているかどうか、である。でも、その境地に達することが、どれほど難しいか。方向性としては同じことを考えているだけに、難しさがよくわかる。とはいえ、この「書き出しを与える」部分は、今やっているライティング・ワークショップでも活かせそうだ。ここは一つ、「大村はま国語教室」をひもとかねばならないだろう。

大村はまを支えた国語教育界の偉人たち

もうひとつ印象深かったのは、それまでエリート校である高等女学校で教えていた大村はまが、意を決して新制中学校に籍を移した時のエピソード。物資も、生徒のやる気もなく、勉強どころではない新環境に戸惑った彼女は、西尾実のもとを尋ねる。西尾は、はまの話を徹底的に聞いた後で、「ハハハハ、なかなかいい格好じゃないか。経験20年のベテランが教室で立ち往生とは。ふるってるじゃないか」と笑い、「今が、本物の教師になる時かな」とつぶやいたのだという。ここから大村はまは立ち直り、新聞の鉛筆の広告を使った、あの有名な単元を作り上げることになる。

西尾実だけではない。芦田恵之助、倉澤栄吉、野地潤家…。この伝記に出てくる、今では全員鬼籍に入った国語教育界の重鎮は、大事なところで大村はまの教師人生を支えている。まだ20代前半のはまを可愛がり、出張の帰路にわざわざ諏訪に立ち寄って授業を見、温泉宿で色々と語って聞かせた芦田恵之助。はまを学習指導要領の委員に推薦し、教科書の大事な仕事も任せた西尾実。その仕事を通じてはまと出会い、東京都の指導主事として彼女の実践を理論や様々な面から支えた倉澤栄吉。大村はまを敬愛し、その膨大な資料を鳴門教育大で受け入れることに決めた野地潤家。こうした交流の軌跡は、時に国語教育史の一面を覗くようでもある。

まさに「プロフェッショナル」

久しぶりに読んだこの評伝は、やはり面白く、恩師への愛情に溢れていて、それでいて大村はまのような厳しさをたたえた本でした。大村はまが、個々の生徒のことばの力を伸ばすことにとことんこだわって、それこそがプロの国語教師の仕事だと任じていたことが、よくわかる。そして、彼女が70代後半に中学校教員を退職した後も、新たな単元を考え、学び続けていたことにも圧倒される。まさにプロフェッショナル。大村はまやナンシー・アトウェルの仕事を見ていると、その言葉ほどふさわしい形容はないと感じ、思わず居住まいを正してしまう。

もちろん、自分は大村はまにはなれない。アトウェルにもなれない。でも、プライベートな時間を大切にしつつも、こうした偉人たちの思いに共感し、職業人としてその素晴らしさに少しでも近づけていけたらとは思う。幸い、大村はまからその中途半端さを叱られることはないのだから。ゆっくりでいい。学び続けること自体は、やめないでいこう。

かつて書いた書評です

最後に、2012年に、ある国語教育系の雑誌の「読んできた本、読んでほしい本」というコーナーに寄稿した、この本の書評を掲載しておきます。ちょっと肩に力の入った書評ですね。でも、本当に、思わずこんな感じで書きたくなる、良い本なんです。

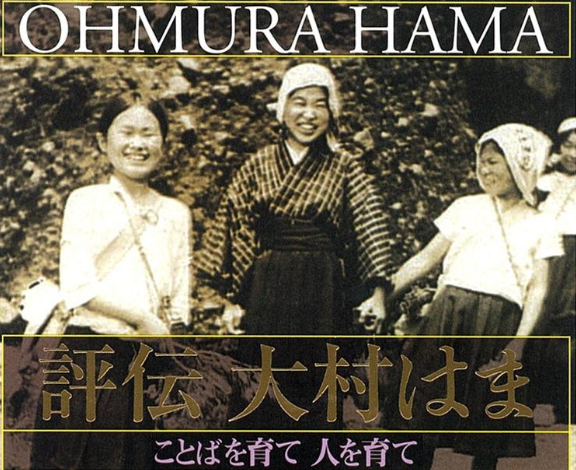

苅谷夏子『評伝大村はま ことばを育て 人を育て』

私は、この人にまず圧倒され、次に憧れ、最後に憎むようになるだろう。

もし大村はまが同僚だったら、自分はきっとそうしていたと思う。それほどまでに、彼女の存在は傑出しすぎているのだから。

著者・苅谷夏子は、はまの教え子であり、晩年の世話を手伝ってもいた人物。この『評伝 大村はま』(小学館)は、その愛弟子が、恩師の幼少期からはじまって、この伝説の教師がどのように成長し、輝き続けたのかを、丁寧に追った評伝の傑作である。もちろん、「授業の鬼」と呼ばれたはまの授業にも多く触れており、現役の教員にはその点でも読み応えがある。特に、彼女が生涯をかけた作文指導の様々な工夫は圧巻だ。

実は私も作文指導に関心を持ち、その中ではまの著作に触れた。驚いたのは、新しいと思っていた実践のアイデアも、解決すべき課題も、ほとんど全て彼女が取り組んでいたということだった。この評伝も『大村はま国語教室』の記録を参照しながら読んだのだが、その内容に圧倒されて笑ってしまうことも少なくなかった。自分が考える程度のことは、とっくの昔に、彼女が全部、自分には到底出来ない質の高さでやっている。その事実は、国語科教員として働いて数年たち、自分の中で生まれつつあった安心感を、あっけなく打ち砕いたと思う。

高い力量と、寸暇を惜しまない努力によって、「日本一の国語の先生」になった大村はま。睡眠も削り、結婚もせず、老母をもほとんど置き去りにして仕事に向かう彼女。なまじっか意欲と能力のある教員が中途半端に自分の実践を真似ることも許さぬほどの、まっすぐなひたむきさ。

おそらく、「出る杭を打つ」とか「ねたむ」というレベルではなく、そんな大村の存在自体が、多くの同僚の自己を脅かすものだったのだと思う。彼女は行く先々の職場で疎まれ、居場所を転々とするしかなかった。自ら招いたその孤独を、著者は、恩師への敬意と、周囲の人々への理解とともに、温かなまなざしで描いている。

大村はまの実践は、今も語り継がれ、部分的にではあれ、熱意ある人々によって引き継がれている。彼女自身は「例外」にとどまるしかない巨大な個性だが、教え子が書いたこの評伝の質の高さが、その個性が生んだ教育の普遍性の証とも言える。いつ読み返しても、痛みとともに、それだけではない何かが、自分の中に残る一冊だ。

![[読書]2022年の読書年間まとめ。印象に残った「ベスト」を部門別に紹介します。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2018/02/still-life-3097682_640-50x50.jpg)

野地先生たちを通じて大村はま先生を知り、先年、鳴門教育大の図書館の資料も見せていただきました。元同僚の方のお話も聞いたことがありますが、あすこまさんの書かれていることを読み、そのときの記憶が蘇ってきました。家に唯一ある全集ものは大村先生のものですが、私も読み直してみたいと思いました。

鳴門教育大の大村はま文庫、いつか行ってみたい! 僕も国語教室をこれから読み直します。