「エビデンス・ベースド」という言葉を聞いたことのある方も多いと思う。「科学的根拠に基づいた」という意味だけど、最近、教育におけるエビデンス・ベースドの必要性をよく耳にする。有名なところだと教育経済学者の中室牧子さんがメディアや書籍等でエビデンス・ベースドを日本の教育政策に導入する必要性を強調されている。

|

▶︎ 「エビデンスベースト」が日本の教育を変える〜中室牧子氏に聞く ▶︎ 続・エビデンスベーストが日本の教育を変える〜中室牧子氏に聞く |

さて、エクセター大学の授業で「エビデンス・ベースドの教育政策」に関する論文をいくつか読み、また何人かの先生の話も聞いたので、個人的なメモとして、現時点の自分の理解と考えをざっくりまとめてみたい。

| ▶︎ 惣脇宏「英国におけるエビデンスに基づく教育政策の展開」(PDF) |

「エビデンス」ってそもそもなに?

「エビデンス」とは、もともと90年代に医療分野で使われ始めた言葉で、日常語の「根拠」とは異なる。つまり、根拠があれば何でも「エビデンス・ベースド」だと言えるわけではなく、自然科学の手法にのっとった研究手続きをどの程度踏んでいるかで質の高い低いという階層が存在する。例えば、ある薬や治療法の効果の有無を実験デザイン(ランダム化比較試験, RCT)で測定するのは「エビデンスの質の高い」研究だし、それらのRCTの研究群をメタ分析(他の論文の分析をさらに分析すること)した系統的レビュー(Systematic Review)は、最もエビデンスの質の高い研究だ。

教育政策とエビデンス

イギリスでは、90年代にエビデンスに基づいた教育の必要性が主張され始めた。背景としては、質的研究を中心とした教育研究では一般化が難しいために現場の実践や教育政策にあまり貢献していないことへの批判があったようだ。例えば、ケンブリッジ大のハーグリーブス教授が、1996年にこれらの点を批判し、教職を「エビデンスに基づいた仕事」にするよう提言している。

このハーグリーブスの提言は多くの反論も招いたが、イギリスではブレア政権が「エビデンスに基づく政策」を推進したこともあり、教育研究でもエビデンスに基づく教育政策や、それを支えるための教育研究が広まっている。

(ちなみにハーグリーブス先生って以前に参加した下記エントリの講演の人だ…あの講演だと近年のイギリスの動向に批判的だった気がするんだけど…この辺は後日確認)

エビデンスの質の高い研究の例

僕が以前読んでこのブログで内容を紹介した「Writing Next」というイギリスの作文教育研究の報告書は、このようなエビデンスを担保する系統的レビューの研究である。効果量を測定できる研究のみを対象にしてメタ分析をして、効果量の高い作文教育法を特定するという研究だ。

現在のイギリスでは質的研究もエビデンスのうちに含まれるが、それでも質の高いエビデンスと認められるのは、基本的には「科学」(自然科学)の枠組みに基づいた、RTC実験デザインの研究が中心であるらしい。

エビデンス・ベースドな教育政策の良いところ

エビデンスに基づいた教育政策のメリットは、科学的に質の高い研究を根拠に教育政策を定めて予算を配分するので、教育全体の質の向上が期待されることだ。僕が下記エントリで触れたGoldacre (2013)は、エビデンスに基づく教育政策のメリットを強調している。中室さんの記事もその方向性だ。

エビデンス・ベースドな教育政策の問題点

一方で、エビデンスに基づく教育政策にも色々な問題点があることが、Hammersley(2001, 2003, 2005)やBiesta(2007)を始め、いろいろな研究者によって指摘されている。エクセター大学の研究者も、この話題に触れた2人の先生はいずれも批判的なスタンスだった。批判理由は幾つかある。質の高いエビデンスと認定されるものがRCTなどの自然科学の手法に偏っており、それ以外の研究が軽視されていることへの批判、教育現場からの知見が不当に軽視されていることへの批判、教師の熟達の観点からの問題点などが指摘されるのだけど、ここでは僕が大事だなと思った一点に絞ろう。それは、医療と教育はそもそも違う、エビデンスという考え方は教育研究に合わない、ということだ。

教育は医療ではない

彼ら批判者によると、そもそも教育を医療のメタファーで考えること自体が間違っているのである。Biesta(2007)は「生徒は患者ではないし、教育は治療ではない」と言い切っている。

一体、何が違うのだろうか。医療の場合は、基本的に生命や健康の維持という「目標」は先に定まっており、そこに至る「方法」の良し悪しが問題になる。

だからこそ、「何が(生命や健康の維持に)効果的なのか?」と目標を抜きにして方法の「効果」(What works?)に絞って比較ができる。

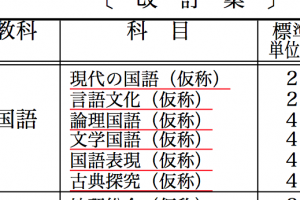

これに対して、教育はその「目標」(どのような人を育てるか、どのような社会が望ましいか)という点から問題になるので、それ抜きにそこに至る方法の「効果」を話題に出来ない。

例えば、極端な例だけれども、単純に学力を伸ばすことだけを「目標」にして、そこに至る「効果」だけを問題にするのであれば、経済力の低い親から赤ちゃんを引き離して「理想的な」環境で育てることが、エビデンス・ベースドの観点からは「正しい」ことになる。就学年齢以前の家庭教育や親の社会経済的な状況が、学校教育よりも子どもの学力と強い相関があることには、極めて高い信頼性があるからだ。

しかし、現実にはそうなっていない。それは、僕たちの社会の教育が、そのような「目標」を良しとしないからである。そもそも教育とは、ある手法の「効果」だけではなくて「私たちはどういう価値観を次世代に伝えたいのか」「どういう社会を作りたいのか」「何が望ましいのか」「複数の望ましさの対立をどのように調停するのか」という「目標」の設定を内包する営みなのだ。「何」の効果を求めるべきか。医療と違って、教育ではまずそこの議論から始まるのである。

誰が「目標」を決めるのか?

そして、エビデンスに基づいた教育政策における「目標」、つまり「何」に対する効果を測定するのかを決めるのは、結局人間である。すると、結局はそれを裁定する側の、直接的には教育政策を決定する立場の人間の意志が、そこには強く入り込む。彼らの考える「目標」にとって都合の良い「エビデンスの質の高い」研究が重視され、彼らが関心を持たない「エビデンスの質の高い」研究は無視されるということもあり得る。

実際に、イギリスでは政府のやりたい政策がまず先にあって、それを支持するエビデンスを提出する研究が増加しているとの指摘がある。基礎研究よりも、政府の政策にすぐに貢献できそうな、短期的で「役に立つ」研究が増えているというのだ。エビデンス・ベースドが、結局は政府の教育政策に都合の良い「政治的レトリック」にしかなっていないという批判もある (Myhill & Jones, 2007)。研究予算の獲得は研究者にとって死活問題なわけで、予算を獲得しやすい政府の政策追認の研究や、政府が設定したアジェンダに関する研究に研究者が走るのは、いかにもありそうな話である。

エビデンス・ベースドで教育は「良く」なるのか?

とまあいろいろな批判がありつつも、エビデンスに基づいた教育政策が推進されて教育が「良く」(どう言う状態が「良い」のかがまさに問題なのだけど)なればいいという考え方もあるだろう。しかし、イギリスの教育政策でエビデンスが重視されるようになったこの20年で、イギリスの教育が良くなったかというと、必ずしも皆がそう思っているわけではない。

むしろ、現地の人から聞く話はその逆である。この20年、学校ではどんどんテストが増え、学校同士も毎年比較されてそれが公開されるので、学校間の競争と格差が目立つようになった。教師の裁量は少なくなり、子供達へのプレッシャーも厳しくなり(厳しいと言っても、ことテストへのプレッシャーでは日本・韓国・中国の方がはるかに厳しいのだが、それはまた別の話)、学費も上がり、しかも国際的な学力テストの成績は低空飛行のまま….というのが、僕が狭い範囲で見聞きした話である。

イギリスと同様にエビデンス・ベースドが強調されているNo Child Left Behind政策をとったアメリカでも、それ以降はテスト対策が重視される弊害が出て、色々なところで批判を目にする(このブログに度々登場するアメリカの教育者ナンシー・アトウェルも熱心な批判者だ)。

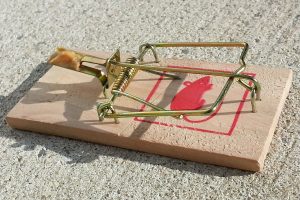

もちろんこれは色々な要因が絡んでのことなので、これ一つでエビデンスに基づいた教育政策についてどうこうは言えないが、少なくともエビデンス・ベースドは、教育を良くする特効薬ではない。(念のためいうと、導入する側も特効薬だなんて言ってないけど、「科学的」「客観的データに基づいて」という触れ込みがつくと、そう誤解されがちなのも事実なので)

僕の立場は、現時点ではやや懐疑的

エビデンス・ベースドの教育政策に対する僕のポジションは、この記事でわかるように、現時点ではやや懐疑的だ。もちろん、文科相が自分の介護体験をもとに「先生にも介護体験が必要だ」と言い出してそれが教職の単位に組み込まれてしまうよりは、エビデンスに基づいた政策の方がはるかに「まし」だとは思う。しかし、上記したようなエビデンス・ベースドな教育政策の色々な悪影響を読み聞きすると、「それは単に運用の問題であって理念は正しい」とも言い切れない。特に、政府の設定したアジェンダに沿った研究が増える、政府の政策追認の研究が増えるという危惧については、独法化以降の国立大学の動向を見ている限り、ほぼ間違いなく日本でもそうなるなと思う。

とすると、教育政策にエビデンス・ベースドを導入するには、定期的な計画の見直しと第三者機関による監視が必須であるように思える。そうでないと、政府の意向を正当化する「エビデンス」のある特定の研究ばかりが予算を獲得したり、それらの研究のうちニュース価値のある刺激的ないくつかが「科学」「客観的データに基づいた」という錦の御旗を掲げて、メディアで宣伝されていきそうだ。そして、本当に意味のある第三者機関による監視が日本で実施されるのかというと、個人的にはあまり自信は持てない。

少なくとも、イギリスのエクセターで個人的に見聞きする範囲では、「エビデンス・ベースドにすれば教育は良くなる」という印象はあまり持てていない。むしろ、イギリスと同じ将来は、教師としても親としても、ちょっとご免こうむりたいという気持ちである。

Atkinson, E. (2000). In defence of Ideas, or why ‘what works’ is not enough. British Journal of Sociology of Education, 21(3), 317-330.

Biesta, G. J. J. (2007). Why ‘what works’ won’t work. Evidence-based practice and the democratic deficit of educational research. Educational Theory, 57(1), 1-22.

Hammersley, M. (2001). On ‘systematic’ reviews of research literatures: a ‘narrative’ response to Evans and Benefield, British Educational Research Journal, vol. 27(5), 543-554.

Hammersley, M. (2003). Social research today: Some dilemmas and distinctions. Qualitative Social Work, 2(1), 25-44.

Hammersley, M. (2005). Is the evidence-based practice movement doing more good than harm?, Evidence and Policy, 1(1), 85-100.

Myhill, D., & Jones, S. (2007). What works? engaging in research to shape policy: The case of grammar. English Teaching: Practice and Critique, 6(3), 61-75.

Torgerson, C. J., & Torgerson, D. J. (2003). The design and conduct of randomised controlled trials in education: lessons from health care’, Oxford Review of Education, 29(1), 67-80.

![[お知らせ] Twitterで過去記事自動投稿を始めました&Word PressでRevive Old PostをTwitterと連携する方法](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/11/noimg-50x50.png)

![[読書]10代から大人まで、グサッと知的に刺さる人生のエール。鳥羽和久『君は君の人生の主役になれ』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2022/12/fcc927cd3308201ec924ff707f108c9b-50x50.png)