飯田一史『「若者の読書離れ」というウソ』は、タイトルを見て驚く人はもちろん、「そんなの知ってるよ」という人にも読んでほしい本である。というか、中高生の読書教育に関わる人には、関わっている子どもたちの実態を知るという意味で、読んでもらいたい一冊だ。

[ad#ad_inside]「若者の読書離れ」論から広がる本書の射程

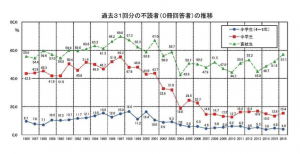

まず、このブログの読者のようなコアな方ならとっくにご存知のことと思うが、「若者の読書離れ」はもちろんウソである。全国SLAの学校読書調査を見れば、それは一目瞭然だ。2000年代から小中高校生の読書状況は改善の一途を辿っているか、高校生のケースなど、悪くても現状維持なのだから。僕も過去のエントリで「読書離れは起きていない」ことをフォローしてきた。

だから、本書のタイトルはあくまでそういう実態を知らない読者層へのキャッチコピーであり、もちろん本書の射程はそこにとどまっていない。というか、「若者は本を読んでいますよ」の後の、「では、どんな本を読んでいるのか」の分析に本書の価値がある。

若者はどんな本を読むか?

筆者は、今の中高生が読む本を、中高生が本に求める「三大ニーズ」と、それに応える「四つの型」の枠組みで分析している。まず「三大ニーズ」とは、以下のニーズである。

- 正負の両方に感情をゆさぶる

- 思春期の自意識、反抗心、本音に訴える

- 読む前から得られる感情がわかり、読みやすい

そして、このニーズに応える本のパターンを、次の「四つの型」としている。

- 自意識+どんでん返し+真情爆発… 住野よる作品に典型的。太宰「人間失格」も。

- 子どもが大人に勝つ…探偵チームKZ事件ノートや「ぼくら」シリーズなど。

- デスゲーム、サバイバル、脱出ゲーム…かつての山田悠介者や青鬼、人狼サバイバルなど。

- 余命もの(死亡確定ラブロマンス)や死者との再会・交流…『君は月夜に光り輝く』や『ツナグ』など。

それぞれどんなニーズであり、どんなパターンなのか。そここそが本書の一番面白いところなので、詳細はぜひ本書を読んで欲しい(ラノベはもはや中高生よりも大人が対象になっていることもわかる)。個人的には「わかるなあ」と思うことしきりだった。風越の子供たちの読書傾向を見ても頷けるところが多いし、特に中学生女子の「余命もの」好きは異常だもの(笑)。ただ、僕が教えているのはもう少し幼い世代(小学校高学年)なので、その年代の分析があればぜひ読んでみたいところ。同じ著者の次の本は児童書の分析のようなので、もしかして載っているのかな?

読書は遺伝で決まるの?本当に?

ただ、本書の内容で引っかかるところもあった。本書は、ある程度の発達段階に達した人間が本を読むかどうかは遺伝で決まるという立場をとっている。主な根拠は、安藤寿康の『生まれが9割の世界をどう生きるか』や1996年の彼の論文「子供の読書行動に家庭環境が及ぼす影響に関する行動遺伝学的検討」である。僕はどちらも未読なのだが、少なくとも後者については古い時代の論文を一つ出されても、どこまで信用していいのかよくわからない。後者の論文では「子どもの読書量は子ども自身の遺伝的影響のみが反映される」と述べているのだが、これは、読書量と環境に正の相関があるという、これまでの多数の調査結果と、明らかに整合的ではない。

また、読書と言語能力の関係について調査した猪原敬介『読書と言語能力』では、同じ安藤寿康の『遺伝マインド』(2011)を根拠にして、言語能力の発達には環境要因が大きいことを述べ、 そこから言語能力の発達における読書の重要性について述べている。

つまり、猪原も本書の飯田もどちらも安藤をベースにしているのだが、この両者を合わせると「読書は環境よりも遺伝が大きいが、言語能力は遺伝よりも環境要因が大きい」となってしまう。その上、言語能力と読書の正の相関も、いろいろな調査で指摘されているのだから、これらの、一見方向がバラバラな調査結果は、どうやったら整合的に解釈できるのだろう。ちょっとここはよくわからないところだった。安藤さんの行動遺伝学の本を読むと良いのかな。

ただ、結局のところ高校生以降には一定の割合の不読者数に落ち着く、しかも、日本だけでなく中国でも韓国でも似たような数字になるのは面白い。要するに、「大人の半分は本を全く読まない」事実がある。これは、読書家の人間には信じ難いことではあるが、受け止めておく必要があるだろう。筆者は不読者が半数いる事実を「問題視」するのではなく「当然視」すべきであり、その前提の上で、働きかければ読む層にアプローチすることを勧めている。本書での「若者が好む本の分析」も、そのようなアプローチだと捉えると良いだろう。

「大人が読ませたい本」からと、「読みたい本」から

筆者の飯田さんは、本書の末尾(p248以降)で「大人が読んでほしい本を子どもが読まない」ことと「子どもが本を読まない」ことをきちんと区別すること、「子どもはこういう本を好む」事実を、事実としてきちんと受け入れることの大事さを説く。これは、その通りだなあと思う。細かいところで言えば、山田悠介の本は僕もあまり評価しないが、それでも(一時期とはいえ)子どもが非常に受け入れたのも事実。赤木かん子も指摘するように(p101)「情景描写・心理描写・人物描写を極力排し、次から次へと事件が起きる」「会話と出来事のシンプルな文体」が読まれるのも間違いないところだ。

授業時間を使って読書をしている僕は、ただの楽しみの読書だけでなく、読書を通して言語能力を高めることをも意図している。また、僕自身が好む本はやはり存在し、それを熱意をもって伝え、それに共鳴してくれる子がいることが自分の仕事の喜びでもある。である以上、「子どもが読みたい本」だけに終始するわけにもいかず、「大人が読ませたい本」もまた授業で扱うことになるだろう(何しろ、出会わなければ、そういう本があることすら知らないままなのだ)。

しかし、「子どもが読みたい本」の実像を知り、それをちゃんと読むことも、子どもの読書に関わる立場ではとても大事なことだ。そもそも、大人でも2人に1人は本を読まないのが普通。読書教育を推進する人は、その水準をはるかに超えた「読書家」揃いであり、おそらく子どもの頃から同世代の中でも「外れ値」だったはずである。だから、そういう「読ませたい大人」の側の本への嗜好と、多くの子が好む本の嗜好が異なることをきちんと受け止めて、子どもたちに過度な期待や要求をしないことは、とても大事だと感じた。。

そういう僕自身、風越に来てからだいぶ児童書を読むようになったとはいえ、やはり「名作」だったり「児童書の賞の受賞作」だったりに偏りがち。そこは素直に反省して、実際に子どもが読んでいる本をもっと読む必要があるなと感じた。そんな僕のような人間はもちろん、中高生の読書に関わる全ての人に読んでもらいたい一冊だ。

[ad#ad_inside]