首藤久義『国語を楽しく プロジェクト・翻作・同時異学習のすすめ』を読んだ。同じ教室でもやっていることに「幅」を持たせる学習や、教育の個別化(Differentiation)に関心がある国語科教員は、もちろん読むべき本である。本書では触れられていないが、僕が中核にしているライティング・ワークショップ(作家の時間)やリーディング・ワークショップ(読書家の時間)もまた、大きくは、この「同時異学習」に属する実践といえる。従って、僕の場合は自分の授業を思い浮かべながらの読書になった。レビューというのは不完全なので、読む方はそのつもりで読んでほしい。

なぜ「同時異学習」なのか?

「同時異学習」とは、「学習の内容・方法・素材などを選ぶ自由があり、学習のレベル・分量・進度が子どもによって異なってもよいとする」学習のことだ。ただ、常に異なっていないといけないわけではない。目標は「子ども一人一人にふさわしい学習」が行われていることであり、「結果として、複数人が同じ学習をすることになってもよいし、全員が同じ学習をすることになってもよい」のである(p16)。

なぜ同時異学習が目指されるべきなのだろうか。首藤さんは子どもの興味・関心・能力・特性などが全員同じことがあり得ない以上、「子どもの現実が、「同時異学習」を求めている」(p19)と簡潔に書いている。ここには共感しかない。能力も意欲も異なる子どもたちに、同時に、内容も、方法も、進度も揃えて授業をすること自体が、到底無理な話なのだ。

その無理をしようとするから、子どもの意欲にも格差が生まれ、特に能力の低い子は、他の子たちとの優劣の比較に苦しむことになる。同年齢・同内容・同進度という「枠」があるから苦しんでしまう子が出てくる。だったら、その「枠」を少しでも緩める方がいい。同時異学習とは、通常授業におけるインクルーシブな実践でもある。

そしてその実践のスタートは、子どもが自分で「選べる」こと。選べるからこそ、楽しい。楽しいからこそ、継続的に学べて、力がつく。力がつくことが実感できるから、成長の喜びを味わえ、次の学習へ向かえるのである。

明日の授業でもできそうな具体例の数々

そして、本書の良いところは、決してライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップのような大規模なものではなく、明日の授業でもできそうな「同時異学習」の具体例をたくさん挙げていることだ。

例えば名言集を作る実践では、「子供達が異なる名言を選ぶので、同時異学習だ」と説明される。この程度であれば、教科書の言語活動例にも載っていそうなので、もしかすると「この程度で同時異学習って言っていいの?」と思う人もいるかもしれない。でも、僕はそのくらいでちょうどいいと思う。

甲斐利恵子がそうであるように、これまでも、優れた教師は教科書を使った一斉授業でも、その中で子どもたちの選択の余地を作り、意欲を高めると同時に優劣が目立たないように配慮してきた。学習指導要領の縛りがある以上、「同時異学習」は、まずはそういう日々の小さな積み重ねの蓄積として行われるべきである。

「同時異学習」を支える、寸鉄人を刺す言葉

そして、授業が「同時異学習」の程度を増せば増すほど、(全員が一律の課題をやるわけではないのだから)、評価のあり方も変わらざるを得ない。それについては、第二章「学習と評価」で扱われている。ここは、「そうそう!」と共感するところや励まされるところが多かった。

特に「第二節 学習者を理解するための評価」は、ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップに書かれているカンファランス(生徒との個別の対話や観察)そのもの。従って、次のような言葉は、そのまま僕がカンファランスで心がけている(が、まだ上手にできていない)ことばかりなのだ。例えば、次の一文はカンファランスの記録を詳細にとる僕への警句である。

観察したことは、すべて記録しなければならないわけではない。観察したことをすべて記録しようとすると、記録できるものしか見えなくなったり、記録できるものしか見なくなったりするということも起きかねない。(p30)

次の言葉は、「事前に教師が指導目標を持つと、その目標からの距離でしか子どもを見られなくなる」問題の指摘である。これも、僕が心がけてはいるが取り扱いが難しい問題の一つだ。

予想される子どもの姿を事前に想定し、その想定に基づいて尺度をつくり、その尺度を通して子どもを見ようとする教師がいる。しかし、それでは、子どもの生きた姿が見えなくなる。(p32)

次の文章も面白い。「困った子は教師の視線が生み出す」という良い事例である。

子ども一人一人には独自の発達の事情というものがあって、それぞれが、それぞれの道筋を描きながら、それぞれのペースで発達する。そこに個人差が出るのは自然である。

しかし、個人差を無くすことに使命感を感じている教師にとっては、その個人差が気になるだろう。そういう教師の目には、学習の進度がみんなより遅れてしまう子も、みんなより先に進み過ぎる子も、どちらも困った存在に映るだろう。

しかし、個人差があるという現実を受け入れて、それぞれの子が自分のペースで学び育つことを大事にして、子ども一人一人にふさわしい学習支援をしようとするならば、その個人差は問題にならなくなる。(p34-35)

下の文章も、カンファランスや子どもの作品を読むときに心がけようとしていること。

誤りの中に含まれる正しい部分を見つける心が、子どもの成長を喜ぶ思いを生む。その思いが、子どもに対するあたたかい表情や態度を生む。その表情や態度が、子どもに喜びをもたらし、子どもの育ちを支える。(p39)

下記エントリに書いたけど、近年の僕は子どもの文章の誤りをほとんど指摘しなくなった。これまでは「この子にはどの程度の負荷をかければ良いか」という、一人ひとりのぎりぎりを見定めて最小の誤りを指摘しようとしていたのだが、色々と試しても自分にはまだその力量がないとわかったからだ。

本書では、こういう寸鉄人を刺す文章がいくつもあり、実践者を傍らで支えてくれる。僕にとっては「頭ではわかっているし、意識的にできる時もあるが、無意識のうちに自然に実践はできていない」言葉の数々。ぜひ、大事にしたい。

「プロジェクト」と「翻作」

さて、本書で同時異学習の理念の具体的実践として重く扱われているのが、「プロジェクト」と「翻作」である。

第3章「言葉が育つプロジェクト単元」では、さまざまなプロジェクトの案が紹介されていて、これからやってみようとする人には大いに参考になる。ただ、この章では、ともするとさまざまな言語活動を「プロジェクト」の名前で包摂しようとしていて、そのためにそれらをわざわざ「プロジェクト」と呼ぶことの意味がかえって薄まっているようにも感じた。僕は本書で引用されているキルパトリックを読んだことがないので、ちゃんとした判断はできないのだが、本書の説明によれば、結局のところその子が本気になって取り組むかどうかが「プロジェクト」になるかどうかの大きな基準のようだ。だとしたら、ここに掲載された活動をすれば自動的にプロジェクトになるわけではない、という点には、読者としても注意したい。

第4章「翻作のすすめ」は、やはりとても共感しながら読んだ章だった。何度かブログでも書いているが、僕は、ライティング・ワークショップでも「自分の好きな作品から真似ること」を推奨している。筆者同様、「表現」を起点にして書くことと読むことをつなげることを大事にしたいからだし、同時に、オリジナルとは、自分の中に最初からあるものではなく、自分の「好き」を手元に引き寄せることから生まれてくると考えているからだ。本書では、その翻作の効用が丁寧に説明されているのがありがたい。僕が付け加えるとすれば、「真似る」とは学習のとても大事な方法であることや、「自分が読んだ文章の良さを見つけ、それを真似る」ことができれば、読み書きの指導はもうそれで充分ではないかということくらいだ。

また、ここで面白かったのは「かえる翻作」と「なぞる翻作」という区分である。僕は前者ばかりを「真似る」という言葉で推奨していたが、「なぞる翻作」もここに加えられるのかどうか、考えてみたい。

同時異学習の理念を徹底する難しさ

全体的に共感しながら読んだ本書だが、読みながら同時異学習を徹底する難しさを感じた箇所もあった。本書の主張には、「自分でも頭ではわかっているが、実践はできていない」箇所がいくつかあって、その度に自分の実践の立ち位置を振り返させられた。

「読まない権利」と「共有しない権利」

例えば、自由読書をめぐる次のような文章。

味わい楽しむために大切にしなければならないことがある。それは、感じる自由である。その中には、反感をもつ自由も含まれる。その自由がないところでは、味わうことも楽しむこともできない。….(中略)….

もう一つ付け加えなければならない大切なことがある。それは、読まない自由である。もし仮に、読む気がない子をつかまえて無理矢理読ませても、その子が本当に読むかどうかまでも支配することができない。読むことは極めて内面的な心のはたらきだからである。読むことが強制される場で人は、読むことを楽しむことができない。読まない自由がある場でこそ人は、読むことを本当に楽しむことができるのである。(p72-73)

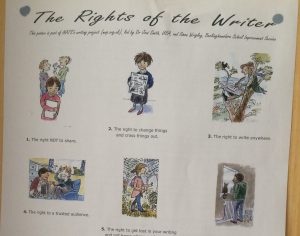

これは有名なダニエル・ペナック「読者の権利10か条」にもある「読まない権利」の話だが、実際のところ僕は自分のリーディング・ワークショップでこの権利を認めてはいない。

「作者の権利10か条」の「共有しない権利」についても、僕は完全には認めていなくて、他のクラスメイトはともかく教師の僕への共有は必ずしてもらっている。

「読まない/書いたものを見せない」が保証された場でこそ、安心してそれらに取り組めるというロジックは、頭ではわかっているつもりだ。でも、実際の授業で子どもにこれを徹底されると、成績評価の都合だったり、力をつけることができなかったりと、どうしようもないので、そこまでできていないのである。

漢字学習でも…

また、漢字学習のように「習得すべきコンテンツ」が決められた領域になると、同時異学習の実践が難しいのも感じている。本書では漢字について次のように述べている。

例えば、通学する学校名、自分が住む地域名、芸能人やスポーツ選手や歴史上の人物の名前、家族や自分自身の名前などに含まれる漢字、自分の趣味や特技に関する漢字などは、既に何度も出会っている可能性がある。その逆に、教科書で既出の漢字だからといって、すべての子がその漢字を習得しているとは限らない。子ども一人一人にとって大事なことは、その漢字が教科書上の「新出漢字」であるかどうかではなくて、自分が習得しているかどうかである。言い換えると、どの漢字が「既習得」でどの漢字が「未習得」かが問題になるのであり、その習得状況は子どもによって異なる。つまり、学習が必要な漢字は、子どもによって異なるのである。(p12)

この主張は正論である。でも一方で、小学校では学年別漢字配当表に記載されたいわゆる「教育漢字」が決まっており、好むと好まざるとに関わらず、教員はこれはカバーする必要がある。市販の漢字ドリルもこれにしたがって作られている。そうすると、せいぜいこちらにできるのは、例えば「5年生でも3年生の漢字に戻って学習する」のを認めるくらいだ。

実際、僕の授業では、全体としては自分の学年通りの漢字を学習している子が多数を占めている。その中で、「6年生だけど2年生の漢字テストを受けている子」「5年生だけど1年生の漢字をやっている子」「漢字の読みだけやっている子」「読みだけ、中学の範囲に入っている子」など、1〜2割の子がみんなと違う動きをしている。これは「全員一律自分の学年の配当漢字を学ぶ」よりは「同時異学習」的だが、結局のところ学ぶ漢字は学年配当のそれであり、その子の生活や趣味の文脈に根付いた学習ではない。そして、実際のところはこの程度の多様性を確保するだけで、僕としては業務負担が大きく、精一杯なのである。これをさらに本格的な「同時異学習」にするのは、僕にはちょっと無理なように思える。

幼児期の言語学習、これから踏み込みたい!

ここでは詳述しないが、第6章の「幼児期の言葉と文字」も関心を持って読んだ箇所である。幼児期の言語環境は、子どもの言葉の発達において決定的に重要である。中学生の頃には、もうその子の言語力の基盤は出来上がってしまっていて、その差は如何ともしがたいからだ。

そのことは、中高国語科教員時代にも嫌というほど感じていたが、同時に中高教員にとっては「言い訳」にもなり得る事実だった。幸い、軽井沢風越学園は幼稚園から中学校まであるので、その「言い訳」が通用しない。実は2月に幼稚園や小学校低学年の保護者を対象に子どもの言語発達についての学習会を開こうと思っているのだけど、それを皮切りに、これからちゃんと関わっていきたい領域である。

「同時異学習」の理念と具体的な提案

とまあ、自分の実践を引き合いにしつつ、つらつらとまとまりのないエントリになってしまった。でも、筆者と同様、僕も「同時異学習」は「そもそもあるべき姿」だと思っている。その方が、一人一人の子供たちが楽しく、のびやかに学べると思う。本書にはその理念と具体的な提案が数多く載っており、ぜひとも多くの国語の先生方に読んでいただきたい本だ。

[ad#ad_inside]

![[読書]アトウェルの学校はどんな学校? Nancie Atwell. Systems to Transform Your Classroom and School](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/03/Screen-Shot-2016-03-19-at-08.14.37-e1458375521866-50x50.png)