ちょっと前になるけど、冬休みに藤原さと『「探究」する学びをつくる』を読んだ。著者の藤原さとさんは軽井沢風越学園のカリキュラムに協力してくださっている方でもある。1月6日に開催されたウェブセミナー「「探究」がある学校をつくる−大正自由教育のリバイバルとPBL−」も視聴した。でも、そこからなかなかブログに感想を書けないでいた。それは、他ならぬ自分自身と「探究する学び」の距離の遠さを感じてしまったからだ。今回のエントリは、この本の要約でも推薦でもない。あくまで自分の話。本の内容について知りたい人は、他のブログやアマゾンのレビューを見てください。

[ad#ad_inside]「公正」を実現するカリキュラムの軸とは?

『「探究」する学びをつくる』は、ドキュメンタリー映画Most Likely to Succeedで話題になったアメリカの学校ハイ・テック・ハイに取材した本である。上述のウェブセミナーを見ながら風越スタッフ内のslackでやり取りをしていた時に、風越の校長の岩瀬さんが、

エクセレンスを核に据えることで、公正と批評がつながり、自己と他者への尊厳をつくっていく、と読みました。

と、この本の内容を要約していて、これは確かに納得のまとめである。単に「公正」という理念を掲げるだけでは、いつまでたっても公正は実現しない。その理念を実現するものをカリキュラムの核に据えないといけない。HTHの場合は、それがアウトプットの「エクセレンス」であり、そこに向かって「批評」を必ず入れることで、全ての子供の成長の機会であり、同時に子ども同士が互いの成長に関わる機会を確保する。それが、「誰もが、人種や性別や、性的な意識や、身体的、もしくは認知能力にかかわらず、同じように価値ある人間だと感じる」公正な世界の実現に寄与していく。理念としての「公正」を実現するカリキュラムデザインの鍵は、アウトプットの美しさであり、そこに至る批評にある。

ライティング・ワークショップとの共通点

ちょっと我田引水かもしれないけど、この考え方って僕の理解するライティング・ワークショップと似てるなあと思ってる。僕はそもそも「自由と自由の相互承認」っていう苫野さんの理念に惹かれて風越に来たのだけど、僕にとってのライティング・ワークショップは、もちろんプロの作家を育てる授業ではない。書くことを実践的に学ぶ授業方法だが、それだけでもない。は、「自由と自由の相互承認」の感覚をはぐくむ取り組みの一つなのだ。個人の「好き」を中核にして何を書くかを模索すること、書きながら考えて、「より良い」作品を目指して推敲すること。書く技術を身につけていくこと。それが、自由な主体としての自己を作っていく。そして、同時に、自分の「好き」「こうしたい」とは異なる他者の「好き」「こうしたい」に出会うことや、(自分とは異なる)他者の「良さ」を認める言葉をもち、その実現に向けて共同推敲などの場で働きかけること。それが「自由の相互承認」につながると思っている。実際、「自分の好みではないけれど、でもこの人の言いたいことはこうなんだろうな」と、自分の好みを一旦脇に置いてその作品の良さを見つけることは、読み書きの技術を伴った相互承認の感度が必要なのだ。だから、それができる人を育てる。そういう風に理念とカリキュラムが結びつくと強い。

でも、自分の限界を認識する…

一方で、HTHと比べて僕の視野が狭い点は、「自由と自由の相互承認」と言っても、「ある程度の認知能力や言語能力を持っている人たちのコミュニティ」を無意識に想定してしまうところだろう。自分はおそらく認知能力や言語能力が高い人間なのだろうし、そこに長けた人たちの世界でずっと生きてきたので、どうしてもそれを他に比べて重要なものとみなしてしまうバイアスがある。世の中には色々な能力や特性があると頭ではわかってても、「でもまあ結局大事なのは言語能力だよね」意識が全身からダダ漏れだと思う(実際、言語を核とした認知能力に長けていれば社会で圧倒的に有利なのは間違いないだろうが、そういう社会を「公正ではない」と心底思うことがなかなかに難しい)。そういう意味で、

誰もが、人種や性別や、性的な意識や、身体的、もしくは認知能力にかかわらず、同じように価値ある人間だと感じる

という、HTHの掲げる「公正」の理念に、僕自身は遠く及ばないし、本当の意味での「自由と自由の相互承認」にも手が届いていないなあと感じる。

自分の教育観との折り合いをどうつけるか

あと、この本を読んでて苦笑しながら自覚するのは、そもそも自分の好みとか性格がプロジェクト型学習の指導者向きじゃないな、ということ。

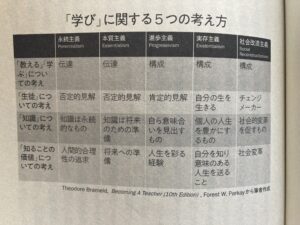

第一に教育観でいうと、この本の57ページの表「『学び』に関する5つの考え方」で言う、一番左の「永続主義」的な考え方が、僕はとても好きだ。

僕は学校のことを、基本的には「人類の知的遺産を整理した形で次世代に引き渡す場所」だって思ってる面がある。そこでは、個々の生徒の動機や意味世界よりも、人類全体として文化を次世代に伝達することの方が重視される。過去から人類の知的遺産を引き継いで未来にリレーして、自分が、その流れの中の無名の一員であることに喜びを感じてしまうのだ。だから、神代健彦『「生存競争」教育への反抗』に書かれていた、「教師の役割は教科の豊かな世界と出会わせること」という主張を読むと、まず「そうそう!」って共感してしまう(あの本は僕の好みにとても親和的な本なのだ)。自分の子供にも「学校で学ぶ内容は、これまでの先人が価値があると認めた内容なのだから、いまのあなたにその価値がわからなくても、まずは受け取りなさい」と言っている。全ての科目を、満遍なく学んで欲しい。

で、こういう僕の教育観(本書では「伝達的価値観」と書かれていた)は、残念ながら探究型の学びとあまり相性が良くない。本書では

ただし忘れてはならないのは、探究する学び、構成的価値観が正しく、伝達的価値観が間違っているというふうに断定しないことである。….人は一つの主義だけで生きているわけではなく、その時その時で違った考え方を使い分けているものである。大事なのは、自分にどのような考え方があり、今、どの考え方を使っているのか、また自分と違う考え方をする人がいたとしても、それぞれに信念があると考え、その考え方を尊重してコミュニケーションをとることである。(p61-63)

と慎重に書かれているけれど、では永続主義的な教育観を色濃くもつ僕がプロジェクトの中で具体的にどう動けばいいのかというところでは、かなりもやもやしてしまう。僕がいまいちプロジェクト型学習の価値を無条件に信じられないのは、こういう教育観の違いもあるんだろう。こういう「観」から自分を引き剥がすのはとても難しいことだ。

この教育観をめぐって、先日、尊敬できる同僚と話をした。信濃教育の「生活総合」にずっと関わってきた彼女は、自分が「実存主義」の傾向が強いと述べた上で、探究の学びの価値をソフトスキルの育成においていることも言っていた。僕の場合は、プロジェクト型学習を「教科の内容を、感情に基づいた活性化した知識として獲得する方法」とみなしているところがあり、ソフトスキルにはあまり重きを置いていない。彼女のように、子どもたちのソフトスキルの成長を見とれるだけの力量を身につけられたら、あるいはソフトスキルを育てるものとしての探究に肯定的になれるのだろうか。そんなことも思った。

同僚とのコラボレーションの問題

もう一つ、僕が「向いてないな」と思うのは、完全に性格的な問題で、基本的に一人で授業を作るのが好きなこと。この本ではいたるところで教師同士のコラボレーションの重要性が強調されていて、わかる面もあるけど、

「深い学びの体験をデザインする教育者にとって、最も重要なのはコラボレーションです」(p180)

とまで断言されると、「いやあ、しんどいっすね」と思ってしまう。これまでの僕の授業準備は、ずっと本を読むことと、先行研究や先行実践を調べることだった。その方が、自分の周囲の人間という狭い範囲を超えて過去の先達に学ぶことができるし、それらを時間をかけて吟味した上で、納得して進むことができる。グループの話し合いは、その場の思いつきやノリで批判的に吟味されずに決まってしまうこともあって、そうなると自分で納得して進めない。自分の納得を手放して他の人の面白さに乗れればいいんだろうけど、共感力が低いのか、それがなかなか難しい。ある意味で、興味をなくしちゃえばできるんだけど、そうなるとまた本末転倒だし。

きっと自分は、過去の事例を参照しながら、「本当にそうかな?」「こうしてみたらどうだろう?」と批判的に検証しながら、ちょっとずつ自分が納得して動きたいタイプなんだと思う。「面白そう」という自分や他者の思いつきでは動けずに、「待てよ」と検証する意識が出てきてしまう。思い切った改革も、新しい動きをいきなり作ることもできず、既存の枠の中で、自分の納得を大事にしながらちょっとずつ試行錯誤して改善するのが好きなタイプ。そういう人がスタッフの合議制でプロジェクト型学習をデザインする中で、果たしてどんな役割を果たせるのだろう。これはずっと向き合わないといけない問題だ。

自分の現在地がわかる本でした

というわけで、自分の側の問題で、読んで言語化するのがなかなかにしんどい本ではあった。この本を「素晴らしい!」「わかるわかる!」となんの屈託もなく共感ベースで受け取れる人が、正直僕はうらやましい。だって、今の自分はプロジェクト型学習を柱にする風越学園にいるんだから。「公正」という理念にはめっちゃ共感するけど、手法であるプロジェクト型学習やその上位概念である「探究」と自分との距離を感じた本でもあった。

とはいえ、僕はもともとは研究が好きな人間だったはずだ。大学の卒業論文も、日本とイギリスで二回書いた修士論文も、ハードだったけどとても楽しい経験だった。大学の先生と組んで授業をフィールドに研究をするのも好き。「研究」ってまさに探究そのもののはずなので、いくら永続主義的な教育観を強く持っていても、僕の中にも「探究」好きの芽は間違いなくある。また、さっきは「見通しを持てないのが好きではない」と書いたけど、心底そうだったら、そもそもまだできもしない学校に移ることもないわけで、「やってみたい」で動く芽も自分には確かにある。この本の感想を言語化することで自分を縛りすぎないためにも、そういう自分の中の矛盾や、統一されていない部分は大事にしたい。いずれにせよ、良い本が読み手の内省を迫るのだとしたら、僕にとってこの本はまさにそういう本、自分の現在地がわかる本だった。

![[告知] 学校司書募集のお知らせ(東大附属中等教育学校)](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/03/スクリーンショット-2017-03-10-20.46.56-50x50.png)

![[読書] これはこれでいいかも? さがら総『変態王子と笑わない猫』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/11/スクリーンショット-2016-11-22-18.03.54-50x50.png)