作文教育におけるプロセス・アプローチ。特徴を書いた前回のエントリに引き続き、今回はプロセス・アプローチの成り立ちについて書いてみたい。僕は英語圏の作文教育の本を読むうちに「同じプロセス・アプローチと言っても人によって言うことがずいぶん違うな」と思うことがあった。前回のエントリで触れたとおりプロセス・アプローチは多様なのだけど、このエントリで書く「プロセス・アプローチには2つの流れがある」ことを意識したら、少しはわかりやすくなるのではないかと思う。

目次

実は2つの流れがある、プロセス・アプローチ

前回のエントリで書いたように、プロセス・アプローチには単に「プロセスを重視する」だけでない色々な特徴がある。例えば、「物語文重視」「生徒中心主義」などは、それだけでは別に「プロセス重視」と直接関係がない。なんでこんなことが起きているのだろう?

このプロセス・アプローチの性格を理解するには、Andrews& Smith(2011)のように「プロセス・アプローチには2つの別々の流れがあった」と捉えた方がすっきりするので、このエントリももその立場から説明したい。一つは1970年代からの教育実践家を中心にした流れ。もう一つが、1980年代からの作文の認知モデルの研究者を中心にした流れである。

教育実践者中心の「本物の作家に倣う」流れ

一般にプロセス・アプローチの始まりとされるのは、1970年代の教育実践者たちの運動だ。もちろんこれより前にも文章を書くプロセスに注目するスタンスはあったのだけれど(Pritcjard & Honeycutt, 2006)、プロセス・アプローチが一つのグループとして注目されるのはこれ以降のことである。1970年代、Emig(1971), Graves(1973), Elbow(1973)といった実践者兼研究者たちが、生徒が作文を書くプロセスに注目する実践論文を書き、その後も継続して生徒が作文を書くプロセスをどう支援するかという観点で実践を深めていった。彼らこそプロセス・アプローチの大御所とでもいうべき人たちで、グレイブスやエルボーは本ブログの以下のエントリでも登場している。

プロセス・アプローチの指導法の共通点は「アンチ・(その当時の)主流作文教育法」ということである。それまでの作文教育は様々な文法・言語事項や5パラグラフの構成法など、「正しい文章の書き方」をまず教えて、生徒がそれをドリル形式などを通じて練習し、生徒が書いた文章を教師が添削する(プロダクトを重視)、というものだった。プロセス・アプローチはそれを不自然なやり方だと批判し、もっと生徒が自然に文章を書くような環境を設定し、そこで生徒が自由に文章を書くこと、そのプロセスを教師が支援していくことの必要性を主張する。

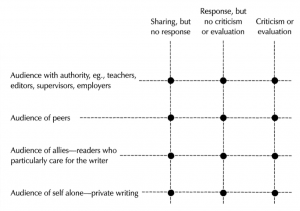

もちろん「自由に」とはいえ何らかのモデルが必要である。そして、この教育実践者中心のプロセス・アプローチがモデルにしたのが「プロの書き手の書き方」だった。プロセス・アプローチの指導者にはDonald MurrayやRoger Garrisonといったジャーナリストがいたこともあり、それまでの教室内のルールに縛られた作文教育を否定し、「プロのライターが書くように文章を書く」ことがプロセス・アプローチの基本的な特徴になっていく。であるから、ナラティブが重視され、生徒の書き手としての自立性や個性が尊重され、生徒は本物の作家のようにノートを持ち歩き、(学校の先生ではなく)本物の読者に向けて自分の「作品」を発表することが奨励される。教師はティーチャーというよりは、生徒が書くプロセスを支えるファシリテーターになる。前のエントリで書いたようなプロセス・アプローチと伝統的教授法の二項対立的図は、こういう背景で生まれてきたものなのだ。

実践者中心のプロセス・アプローチの流れは、このように「これまでの作文教育法を否定し、プロの書き手の書き方に範をとった、プロセス中心&生徒中心の新しい現場の運動」として登場し、批判を受けつつも1970年代から80年代にかけて広まっていった。運動としてのピークは80年代だったろう。このブログで中心的に取り上げているナンシー・アトウェルも、この運動の若き担い手として80年代に活躍を始めたのである。これら一連の動きは、「ライティング・プロセス・ムーブメント」と呼ばれている。吉田新一郎さん・小坂敦子さんの翻訳『ライティング・ワークショップ』やプロジェクト・ワークショップ編『作家の時間』で紹介されている実践は、こちらの流れに基づいたものだ。

研究者中心の「書くプロセスの認知モデルを重視する」流れ

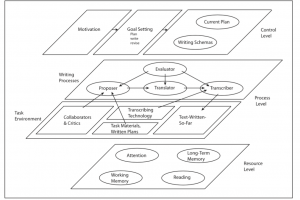

次に、プロセス・アプローチには、上記のような実践者中心の流れとは別に、研究者中心の流れがある。ライティング・プロセス・ムーブメントと同じ1980年代、認知科学の研究者を中心に作文のプロセスについての認知モデルの研究が進んだのである(Bereiter & Scardamalia, 1987; Hayes & Flower, 1980; Perl, 1979; Sommers, 1980)。

中でも有名なのが、Hayes & Flower (1980) や Bereiter & Scardamalia (1987)の研究だ。彼らは科学的な実験デザインを採用した研究によって書くプロセスを明らかにし、それをモデル化しようとした。もちろんこうしたモデルは絶対の「正解」というわけではないし、また例えばHayesなどはその後もモデルを継続してブラッシュアップしている(Hayes, 1996, 2012)。しかし、総じて「書くことが一直線のプロセスではなく循環的な(recursiveな)営みであること」「書くことは様々な認知的負荷がかかる複雑な作業であること」「熟達した書き手と初心者の書き手の間には様々な違いがあること」などは、作文の認知モデルを明らかにしようとする彼らの研究を通じて知られていく。

2つの流れの異なるところ

しかし、こうした研究の蓄積が示す方向性は、実践者中心のプロセス・アプローチの方向性と必ずしも一致しなかった。というのも、研究者によれば、作文は認知的負荷の重い作業であり、ワーキングメモリーの小さな少年期の児童・生徒に、大人のプロの書き手のプロセスを丸ごと経験させることは、かえって効果的ではないのだ。

こういう立場からの研究には、議論文などの複雑な文章を書くことは認知的負荷が重いので少年期に行っても効果が期待できないという主張 (Bereiter & Scardamalia, 1987; Kellogg, 2008)や、子供は10歳から14歳頃になってようやく「自分がどのように書いているか」を認知できるとする主張(Sharples, 1999)、中学生段階では自分の書くプロセスを統御できるだけのメタ認知の言語を持っていない生徒もいるとする研究(Myhill & Jones, 2007)などがある。僕のいるエクセター大学でも、2000年代に小学校低学年むけの効果的な作文指導を模索したアクション・リサーチ「Talk to Text」プロジェクトが行われているが(Fisher et al., 2010)、「若い書き手にメタ認知させるのは、率直に行って大変」と書かれている(MyhillとJonesもエクセター大学の先生)。

つまり、彼ら研究者たちの主張に従うと、小・中学生相手に「熟達した書き手のプロセスを丸ごと経験させる」のは望ましくないのである。彼らは生徒の成長を待つことや、生徒のメタ認知を強化するアクティビティを行ったり、作文の各プロセスを分断してそれぞれ有効な認知戦略を教えたりすることで、生徒にかかる認知的負荷を小さくすることを提案している。こうした教え方は、作文教育法についての系統的レビューであるGraham & Perin (2007)でも効果的とされている。

実践者たちの反応は?

ところが、このような提案は実践者たちには受け入れがたい面もある。何しろ、「本物の書き手の自然なプロセスを丸ごと体験すること」がプロセス・アプローチの肝だったのだから、それをいちいちアクティビティで分断されては、書くことの自然さが損なわれてしまうからだ。

こうした2つの流れの「対立」は、今も完全には解消していないように思える。研究の推進を受けて、1990年代以降はプロセス・アプローチの授業の中で生徒のメタ認知を促進するような様々なアクティビティが提案され、それは教育現場にも広まっていく傾向にある( Schunk & Zimmerman, 1997)。しかし、一方で、アトウェルのように、メタ認知アクティビティがかえって邪魔であるとする実践者たちもいる (下記リンクはリーディングの例だけど、参照)。

まとめ:2つのアプローチの見取り図

作文教育のプロセス・アプローチには、「1970年代に始まった、実践者中心の「本物の作家の真似をする」流れ」と、「1980年代以降の、認知モデルを研究する流れ」の2つがある。その2つの潮流は、同じプロセス・アプローチと言っても、重点を置く箇所が異なる。特に、「プロの書き手のように」書くプロセスを丸ごと体験させることの効果については、この2つの潮流の立場は対照的に思える。

加えてちょっと乱暴に大風呂敷を広げると、前者の実践者中心の流れは20世紀後半に台頭した社会構成主義を背景として、後者の認知科学者中心の流れは実証主義を背景としている、と言っても良いのかもしれない。背景となる思想そのものが、この二つのプロセス・アプローチでは異なっているように思える(が、こういう大風呂敷話をあまり信用せぬよう願います)。

日本でライティング・ワークショップをされている方も、こういう見取り図を頭の中で持っておくと、視野が広がって良いのではないかと思う。ひとまず大切なのは、翻訳本や実践本は、あれはとても優れた業績だけれども、その内容を絶対視しすぎないことだ。プロセス・アプローチやライティング・ワークショップには色々なバリエーションがあり、それを支える考え方も多様なのだ、ということが、前回と今回のエントリを通じて伝われば嬉しい。